dall’Archivio Storico Lombardo, serie terza, vol. II anno XXI, pp. 350-389.

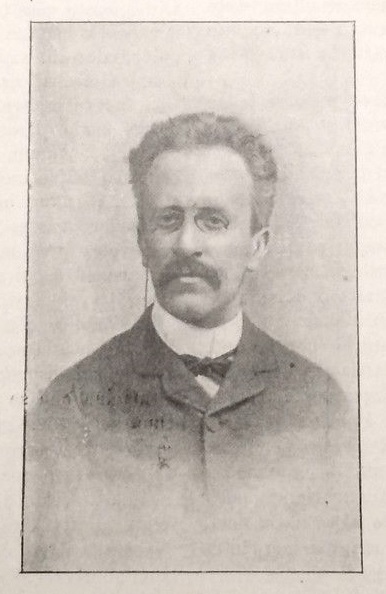

Giovanni De Castro, da un ritratto pubblicato nel 1897, fonte Wikipedia Commons.

Pagina on-line dal 27/02/2017

Il presente lavoro è tratto dall’Archivio Storico Lombardo, serie terza, vol. II anno XXI, pp. 350-389.

L’autore, Giovanni De Castro (Padova 1837-San Giovanni di Bellagio 1897), scrittore, storico e pubblicista poliedrico, era figlio di Vincenzo De Castro e Carlotta Solimbergo. Il padre, filologo e professore all’Università di Padova fu costretto ad abbandonare l’ateneo e venne espulso dalla città in seguito ai moti del ’48, diventando pubblicista. Formatosi dunque a Milano, Giovanni, intraprese gli studi di diritto e cominciò anch’egli a scrivere su giornali dell’epoca (il Pungolo, il Momento, il Politecnico, testata al cui interno ricoprì il ruolo di segretario di redazione). Scrittore prolifico dai molteplici e vari interessi, a lui si debbono novelle, commedie, traduzioni, indagini storiche (soprattutto orientate alla storia locale) e una nutrita messe di opere di intento didattico (sia libri di storia e geografia per le scuole di ogni ordine e grado, sia letteratura più genericamente educativa rivolta a fasce popolari, crf. Il buon soldato: consigli ed esempi del 1867, La morale dell’operaio desunta dalla vita e dai pensieri di Beniamino Franklin del 1874. Forza; libro per i giovanetti del ’92 etc.). Fu a lungo docente di materie letterarie in licei ed istituti di educazione giovanile, sino ad approdare all’insegnamento di Letteratura Italiana e Storia all’accademia di belle arti di Brera, cattedra che tenne sino al 1895, che fu per breve tempo soppressa e che gli venne poi restituita pochi mesi prima della morte.

Nell’ambito dei suoi interessi per la storia milanese, egli fu, sin dalla fondazione, un assiduo collaboratore dell’Archivio Storico Lombardo, da cui è estratto il presente lavoro che è, probabilmente, insieme alle pagine dedicate al personaggio negli Eretici d’Italia del Cantù, il testo di riferimento a partire dal quale si sono mosse tutte le ricerche successive sul Borri e sulla sua singolare eresia.

Tuttavia l’interesse per l’eresiarca milanese non fu l’unica incursione del De Castro nei domini della storia dell’occulto. Nelle note al presente articolo il lettore troverà ad esempio il riferimento ad un breve lavoro su Cagliostro che l’autore diede alle stampe nel 1892 sulle pagine della rivista Perseveranza; ma, soprattutto, è da ricordare il suo esteso Il Mondo Secreto (Milano 1864, 9 voll.), opera incentrata sulle iniziazioni e le società segrete di ogni tempo e tipo (ed attenzione speciale è dedicata a quelle contemporanee all’autore, come la Giovine Italia, la Carboneria o la Massoneria, quest’ultima estesamente trattata), che raggiunse notevole popolarità e fu anche oggetto di una traduzione inglese (cfr. The secret societies of all ages and countries, London 1875).

Maggiori dettagli sulla biografia e le attività del De Castro sono reperibili on-line nella voce a lui dedicata a firma di Alessandra Cimmino, nel Dizionario Biografico Italiano Treccani.

La trascrizione del lavoro sul Borri è conservativa, sono stati corretti solo alcuni evidenti sviste e refusi (ad es. nell’originale talvolta la regina Cristina, in una nota a piè di pagina, diventa inspiegabilmente Caterina, e la Breve relazione della vita del Cavagliere Giuseppe Francesco Borri diviene del consigliere Giuseppe Francesco Borri).

Massimo Marra © – tutti i diritti riservati – riproduzione vietata con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine.

__________________

Giovanni De Castro

UN PRECURSORE MILANESE DI CAGLIOSTRO.

In un paese umiliato e rattenuto mercè governo straniero e dispotico, dove il servire è consuetudine e l’ uniformarsi agli usi comuni supremo talento di ben vivere, le native energie, che non hanno sufficiente campo di esercitarsi, scattano, qua e là con molta forza ma più presto che al bene mirano al male, piuttosto che pregio di originalità hanno forme singolari e stravaganti, non conseguono alcun utile effetto, sibbene sconfinano e sovvertono producendo temporanee perturbazioni, che indi a poco svaniscono e quietano quasi senza lasciar traccia. L’Italia spagnuola, per lunga età, si è trovata appunto in tali condizioni: una monotonia greve di persone e di cose, appena interrotta da alcuni parziali avvenimenti più palesanti mal stare e inquietezza che chiaroveggente coraggio e meditato proposito — appena svariata da alcuni spiccati personaggi, che si sforzano di innalzarsi sul comune imposto livello, taluno dei quali buoni, perfino santi, i più di essi cattivi, perfino malvagi, comunque, e si direbbe inevitabilmente, bizzarri, immiseriti da pregiudizi e ignoranze proprie del tempo, attissimi a svegliare curiosità e psicologico interessamento.

Tra questi personaggi ci si fa innanzi tal uomo, di cui è poco ricordo oramai, ma che pure ha tratti caratteristici e che si distacca, pur esso, dallo sfondo oscuro di quei giorni per muoversi, con agitazione disordinata e febbrile, sulla povera scena di così povero mondo (1).

Era di vecchia nobiltà, di una di quelle casate consolari che vigoreggiarono durante le libertà comunali e alle quali spiacque il sorgere del principato, e talune di esse pertinacemente vi si opposero, e n’ ebbero odi e castighi. I Borri, che appunto di uno di tale casata è qui parola, mutata forma di governo, si astennero dagli orgogli feudali e baronali che i principi, non senza motivo, favorivano, parendo ad essi che l’una gerarchia fosse sostegno all’altra, e bene osserva a proposito dei Borri lo storico delle famiglie notabili milanesi: «l’ideale della schiatta si conservò identico a quello accarrezzato dai loro liberi, gloriosi antenati, e un tal quale atavismo brilla, quantunque degenerato in passione malsana, per la corruzione dei tempi, in uno de’ suoi figli, Francesco Giuseppe Borri» (2). Degenerato è vero, ma eccezionalmente vigoroso ed audace.

Suo padre Branda Borri fu reputato medico, spoglio di antiquati sussieghi, alla mano con tutti, amorevole in ispecie verso i poveri (3): senso democratico che rivive nel figlio.

Giuseppe Borri, ancor da scolaro, comincia a farsi valere, e per un momento a farsi temere con una ribellione contro la corporazione religiosa più potente che allora ci fosse, contro i Gesuiti.

Egli patrizio, nato in una città serva di Spagna, infatuato dei propri antenati dei quali darà in appresso una fantastica genealogia (4), messo a studio a Roma nel Seminario dei Gesuiti, che davano pulimento ai gentiluomini, ma ne smorzavano i pensieri e le voglie, ordisce congiure fra i condiscepoli, osa avventarsi contro i superiori: e per tre giorni lui e gli amici mutano il silente collegio in campo di battaglia, asserragliano porte, rizzan barricate, si difendono e offendono. Cosa talmente insolita che i Gesuiti rimasero confusi e sbalorditi e dovettero, all’ estremo, chiamare in proprio aiuto il bargello coi fanti di giustizia. Né i fanti di giustizia bastarono; per ridurre al dovere gli ammutinamenti occorse nientemeno che la parola pontificia.

Convien dire che i ragazzi nel Seicento fossero quasi più temibili degli uomini, giacché son piene le cronache di Italia e di fuori di facinorose arditezze di collegiali, o di monelli. Quest’ultimi a Parigi, nel suburbio, battagliavano coi sassi, e mettevano in moto i gendarmi: il fiero loro gioco diede, come tutti sanno, nome casuale, per raffronto, alla guerra della Fronda. A Roma stessa, il 15 agosto del 1647, una turba di ragazzi prese a sassate, in piazza di Santa Maria Maggiore, il papa medesimo, Innocenzo X Pamphili: cosa non più veduta. Il Diario del Gigli, fonte inedita copiosissima, registra: «Accorsi soldati e sbirri in gran numero, li ragazzi fuggirono verso San Lorenzo, e saltarono su le mura del monasterio e lì si fecero forti» (5).

E notate che il Borri era dai Gesuiti prediletto e magnificato quale portento d’ingegno e di memoria: lontanissimi dal figurarselo capace di tanta enormezza, o «ragazzata», se pare il caso di attenuare la faccenda. Se ne ha minuto ragguaglio in altra scrittura del tempo, nel poco noto Diario di Teodoro Ameyden, sotto la data 16 marzo 1649: «Hanno patito un poco di borasca li Padri Gesuiti nel Seminario, il fatto è questo: un tal Borri Gentiluomo convittore, Sabbato mattina ricusò di andare alla scuola del collegio allegando di non trovarsi bene, il Rettore disse che era scusa, e perciò voleva che andasse sendo stanziato ivi, affinchè frequentasse il colleggio, et imparasse; disse il giovane che non voleva e che non si mandava nessuno alle scuole per forza; replicò il Gesuita, andate dunque fuori di qua. Il giovane prese il ferraiolo et andossene: fu stimato dalli scolari che questo affronto fosse fatto al Borri perchè parlò liberamente contro li Gesuiti per il maltrattamento che fanno a’ scolari, onde cinque altri scolari lo seguirono e giurarono di non ritornare, se non ritornava il Borri, e non fu possibile rimoverli dal giuramento che la medesima sera uscirono altri ventisei; però il giorno seguente fu agiustato il negotio, et ritornarono. Fecero consiglio sopra questo fatto li Padri, e risoluto che non si dovesse passarlo senza castigo; e per penitenza tutti coloro ch’ erano partiti, il martedì stettero a pane et acqua, il che sendo contro lo stabilito, li scolari presero tutti li Gesuiti, et li rinserrarono in una stanza, imponendo a loro la penitenza di pane et acqua che volevano dare agli scolari, serrarono le porte, armandosi tutti, sendo tutto il collegio circondato da sbirri con armi da fuoco, mandati dalli Gesuiti della Casa professa. Fu portata la nuova al papa, il quale comandò al Cardinal Vicario, al Giustiniani che si trovavano a Palazzo che insieme al Vicegerente andassero ad acquetar il rumore. Andarono e fu aperto a loro tre soli senz’alcun servitore, e stabilirono l’aggiustamento col rimuovere il Rettore e mandar un altro in suo luogo. Pare che il mondo sia stanco dei Gesuiti. Il Padre Generale è buono, e santo religioso, ma dubito che non habbia qualità per il governo. Vir simplex fortasse bonus sed praesul ineptus (6).

*

* *

Comunque i Gesuiti, scottati, non vollero tampoco trattenere presso di sé il Borri per castigarlo, preferirono addirittura levarselo d’attorno, cacciarlo dal gregge, temendo la contaminazione, e che, prima o poi, potesse accadere anche di peggio.

Gettato così nel tumulto della vita romana, senza freno e senza consiglio, vi passò alcun tempo fra scapigliatezze che gli erano agevolate da una tal quale larghezza di mezzi, dalla tolleranza della famiglia o, se par meglio, dalla incapacità, a motivo della lontananza, di tenerlo in riga, ed ancora dal generale esempio: che il costume a Roma seguitava ad essere oltre ogni dire scorretto.

Se dobbiamo credere ad un altro diarista romano, pare, che, non foss’altro per far dispetto ai Gesuiti, e per quel sobbollimento che gli era rimasto nell’animo focoso e giovanile, palesasse, in quel volger di giorni, idee calviniste e luterane: ma ci si soffermò poco, sbizzarrendo poi di suo capo e sciogliendosi da ogni legame eretico precedente. «Fra le empietà, scrive il diarista, che nel progresso di tal sollevazione furono proposte dal Borri una si fu che andava dicendo: “Mora Cristo e viva Calvino”» (7). — L’avrà detto, ad ogni modo, molto a bassa voce, se no, non era per mancargli subito alloggio nelle carceri dell’Inquisizione.

Dato fondo ai quattrini il Borri si acconciò nel 1653 come segretario — aveva allora ventisei anni, per essere nato il 4 maggio del 1627 (8) — presso il marchese Mirogli residente dell’arciduca d’Innspruck a Roma: segno che non c’era niente di vero a proposito di sua eresia o che non era di essa trapelato niente: piuttosto già era venuto in fama per i suoi studi nella chimica e nella medicina.

Il geografo Bandraud, che in quel tempo si trovava a Roma e che conobbe molto da vicino il giovane milanese, ne diede in appresso notizie al Bayle, e afferma che applicandosi agli studi aveva avuto «occasione di penetrare molti segreti ostrusi e incogniti» (9).

Non dismise le sregolatezze, tanto è vero che l’anno dopo, per non so quale brutto affare, venne proseguito dalla giustizia, ed egli dovette cercare protezione contro il rigore delle leggi in una chiesa: se non m’inganno, giusta sue posteriori dichiarazioni, in Santa Maria Maggiore.

Fu questo il principio di una completa mutazione, della quale è pure parola nel processo formatogli contro alcuni anni dopo, ov’è, naturalmente, descritta, non quale moto sincero dell’animo, sibbene quale artificio per raggiungere un cattivo fine. E a credere invece che in tale cambiamento non ci fosse nessuna rea intenzione, nessun biasimevole e recondito fine. «Incontrò disgrazie di risse nell’anno 1654, — così nel processo — per le quali rifugiato in chiesa, cangiando le lascivie in un’empia hippocrisia, e rivolgendo contro Dio li talenti, che dall’istesso benignamente gl’erano stati concessi, essendo stato esortato a riconoscere le sue disaventure per voce di Dio, quale per infinita Misericordia haveva voluto avvertirlo di mutar vita, finse d’haver deliberato seguire questi cenni del Cielo, quale poi potesse servirle per manto di ricoprire li sceleratissimi pensieri, che sino dall’hora teneva rinchiusi nell’animo» (10).

Comunque il Borri apparve lì per lì tutt’altro uomo, sprezzatore dei piaceri mondani, dei quali era già così vago; fu veduto fuggire la gente e cercare luoghi remoti e solitari: si profondò negli studi teologici, dei quali era ravvivato in quei giorni il desiderio anche per l’indiavolato litigio fra Gesuiti e Giansenisti.

Appunto teste Innocenzo X, dopo aver presieduto ad una cinquantina di adunanze per il corso di due interi anni, aveva solennemente dichiarato che le proposizioni giansenistiche, già denunziate come eretiche in Parigi dai Gesuiti, realmente si trovavano nel libro di Giansenio, e contro di esse aveva emanato un’apposita bolla di condanna. Di che si faceva un grande discorrere in Roma e fuori, con ansietà non minore di quella che ora accompagna ben altri dibattiti d’opinione. I Gesuiti erano tanto venuti in uggia che di sicuro il Borri parteggiava con grande calore per i Giansenisti: e si potrebbe anche ritenere che i virtuosi esempi di costoro contribuissero a distoglierlo, per alcun tempo, da ogni mondana frivolezza. Se non che alle speculazioni teologiche egli non tardò ad aggiungere, giusta l’andazzo del secolo, pregiudizi astrologici e ricerche alchimistiche, dilettandosi del segreto e forse del pericolo che era in così fatti studi, nei quali trovava modo di appagare quel suo nativo spirito di ribellione, di mistero e di setta.

Diede ancora un passo avanti, e questo fu il più arrischiato, cioè tolse a considerare lo stato della Chiesa, si convinse che avea d’ uopo di pronta riforma, e con audacia pari al grande concetto che avea di sé, si ritenne chiamato da Dio ad assumere l’ufficio di riformatore.

In vero, lo spettacolo che Roma presentava in quei giorni non era tale che potesse rallegrare le coscienze delicate e rafforzare il rispetto verso le cose e i ministri della religione. La capitale della cristianità continuava ad essere più che altro un feudo che passava da una ad altra famiglia. Il nepotismo politico aveva ceduto luogo al nepotismo finanziario, che appariva anche più brutto, giacché non aveva altri fomiti che l’avarizia e la smania di grandeggiare. Nel primo terzo del secolo, dal 1601 al 1625, il papa Paolo V, della patrizia famiglia Borghese di Siena, il fiero avversario dei diritti del laicato e della Repubblica di Venezia, aveva smisuratamente arricchita la propria casata. A Gregorio XV Ludovisi erano bastati due anni di papato per rendere opulenta la propria famiglia. Urbano VIII, ai tre nipoti Barberini dal 1623 al 1644, poco più di un ventennio di regno, regalò oltre cento milioni; nè pago di ciò, per insediarli nella duchea di Urbino, adoperò le armi contro Odoardo Farnese e mise sossopra mezza Italia.

Il Borri già si trovava a Roma quando Urbano VIII, per fini sì meschini, agitava tanta mole d’imprese, quando i Barberini empivano di violenze e lutto la città, neppur rispettavano antichi monumenti, li spogliavano di marmi per abbellire o rafforzare loro magioni o fortilizi, tanto che si soleva dire: «Quel che non fecero i barbari, fecero i Barberini». Dapprima, travolto nelle dissolutezze, non porse gran che attenzione a sì miserando scempio della cosa pubblica e dell’onore pontificio, ma non appena mutò tenore di vita e il suo spirito si raccolse nella meditazione gli balzarono negli occhi così scandalosi abusi ed eccessi, ne ebbe inesprimibile pena, concepì verso di esso profondo abborrimento.

Né meglio parve governarsi il successore Innocenzo X Panphili, salito al pontificato nel 1644, comunque dapprincipio desse buoni affidamenti e sapesse chieder conto ai Barberini delle ruberie e delle estorsioni che avevano inpunemente commesse.

Poco tempo era trascorso e già egli cedeva all’ascendente di donna Olimpia, andata sposa di un suo fratello: per cui s’ebbe ancora il nepotismo sott’altra forma vieppiù più riprensibile, se teniam conto delle maligne voci che correvano per Roma e per l’Italia intorno a queste pontificie predilezioni. Questa Patrizia, bellissima e fascinatrice, divenne potentissima; a lei visite d’ambasciatori, a lei regali delle corti straniere e di chi voleva impieghi; i suoi ritratti nelle stanze de’ prelati (11).

Neppure per temperata politica e per misericordia il papa, sotto gli occhi del Borri, si era segnalato, che spogliò il duca Farnese del principato di Castro, e come il vescovo testè insediatovi venne proditoriamente ucciso, fece radere quella borgata e mettere al luogo di essa una colonna su cui era scritto: Qui fu Castro.

Il Borri vedeva e notava, ed oramai il suo sentire, destatosi a più alta coscienza della vita, accoglieva impressioni e formava giudizi, che potevano essere fatalmente determinativi sul corso ulteriore della sua carriera. Che se i sommi pastori gli apparivano tali, neppure i prelati in genere e il minor clero gli offrivano alcun compenso mercè diverse testimonianze e migliori esempi (12). All’incontro vedeva discendere e propagarsi tutto all’ingiro la cupidigia degli onori e delle ricchezze, il fasto macchiato di scostumatezza, ovvero la sordida avarizia, oppure il fanatismo e la bigotteria invece della sincera pietà. Dovunque, una folla di oziosi o di accattoni: e le scuole neglette, e il malandrinaggio prosperoso, e le leggi sfacciatamente oltraggiate.

Il disgusto che egli provò nella solitaria contemplazione dei mali chiesastici, lo recò anzi tratto ad un esagerato ascetismo, sia per purgarsi dei trascorsi errori, sia per rimuovere da sé i vizi altrui e farne alcuna solenne espiazione. Mi ripugna pensare, come taluno, che il suo ascetismo fosse finzione per svegliare maraviglia e attirare le anime. Era la sua un’indole ardente e appassionata, usa ad agire per convincimento e non per calcolo.

Certo è che egli non poteva adottare mezzo migliore per rintegrare, presso la gente timorata di Dio, il suo onore testé sciupato e per acquistare notorietà, ben altra di quella or ora procacciatasi mercè le sregolatezze e singolarità del vivere.

Bastarono pochi mesi a dargli non poco credito; e siccome egli non era uomo da starsene pago alla mediocrità e all’inazione, è subito riassalito dalla vaghezza di dire e proporre cose nuove, e di far propaganda, atteggiandosi a maestro e ad apostolo. Nella medicina era andato innanzi assai, comunque non sapesse emanciparsi dalle viete idee: di alcuni mali aveva sufficiente cognizione, e vi adattava rimedii, non empirici, ma abbastanza razionali: sughi di erba o farmachi d’altro genere di cui possedeva e custodiva gelosamente il segreto. Ciò avevagli dato accesso in molte case cospicue, mentre invocato e benedetto s’ aggirava pure in mezzo al minuto popolo.

Umilissimo era il contegno, e come di uomo addolorato, non solo per i mali che tentava di guarire o lenire, ma anche per la corruzione che infettava il pubblico e privato costume. Dalle querele, efficacemente esposte, facile il passaggio a chiedere e a divisare soccorsi e panacee. Incoraggiato dal buon accoglimento che gli si faceva, cominciò a dire che egli si sentiva forte abbastanza per intraprendere la cura dei mali chiesastici, che il tempo era a ciò maturo, e, ampliando via via le sue idee nei più fidati colloqui, dichiarò egli essere chiamato da Dio a sì nobile ufficio, e come, di notte «gli fosse apparsa una palma circondata da lumi, sendo questa celeste visione accompagnata da una voce angelica, la quale lo assicurava che in avvenire avrebbe lo spirito profetico, e che di questo dono divino era in segno mandata da Dio quella palma luminosa» (13).

Queste testuali parole trascrivo dalla sentenza pronunziata contro di lui in Roma il 2 gennaio del 1661: sentenza che espone per minuto le teologiche sue aberrazioni, delle quali è ovvio si facesse allora gran caso, mentre oggi appaiono indizio più che altro di una mente esaltata e ghiribizzosa. Anche il contemporaneo Brusoni nella sua Historia d’Italia dall’anno 1625 al 1679 (14) si trattiene a discorrere intorno le strane dottrine religiose del Borri, e dà ragione del suo diffondersi in proposito, giacche «per lo corso di molti anni si è parlato e scritto di lui in tutte le Corti d’ Europa»: laonde opina l’autore che sia « di convenienza all’Historia e d’utilità ai Leggenti il toccar brevemente le qualità di costui, e le Eresie inventate dal suo capriccio, o dalla sua ambizione, perchè veramente di nessun altro eresiarca si leggono tante e così stravaganti follie nelle materie della fede».

Non è il caso di soffermarsi a lungo su questo soggetto: basterà di cogliere, in questo confuso ammasso di idee, alcuni lineamenti del personaggio e del tempo.

È visibile nel Borri un graduale infatuamento, qual suole salire al capo di ogni promotore di setta sia religiosa sia politica, oppure di ogni speculatore che applica il pensiero ad una sola idea, o a poche, e non vede e ricerca niente al di là di una breve prescritta cerchia. L’infatuamento era in lui confermato dalla sua credulità verso l’alchimia, la cabala, le scienze occulte. Se egli per anni e anni ritenne possibile la trasmutazione dei metalli, e che l’uomo potesse comunicare cogli spiriti, è anche facile che si persuadesse di avere egli medesimo comunicazione col mondo sopranaturale e che nel compimento degli impostigli disegni sarebbe stato aiutato dai serafini e dagli angeli. Escludiamo che egli fosse un impostore, preferiamo ritenerlo un allucinato: e forse qui è da vedere una spiccata differenza fra il Cagliostro e lui.

Egli asseriva, che «s’avvicinava il tempo di fare un ovile solo nel mondo, al quale però, per più facilmente ingannare li creduli, aggiungeva che doveva essere il Capo il Pontefice Romano, onde con gl’esserciti Pontifitij doveva occidersi ogn’uno, che ardisse resistere alla conversatione, alla quale sarebbe invitato, che esso doveva essere per Divina determinazione il Capitano Generale di questi eserciti, il cui sostenimento non gli riuscirebbe difficile, poiché era assicurato, che in breve terminarebbe le sue fatiche Chimiche con l’acquisto del lapis phylosophorum, che gli somministrarebbe oro abbondantemente per questo effetto, e ne meno se li renderebbe difficile il conseguire esserciti, e le desiderate vittorie, poiché era pure accertato dovere essere in queste operationi guidato dal favore, et aiuto Angelico, e particolarmente dell’Archangelo Michele» (15).

Se non che tra poco non gli basta più il grado di capitano generale, egli afferma essergli stati mandati dal Cielo una spada, il nome e l’ufficio di Procristo, cioè «difensore di Cristo» a distruzione di tutti i peccatori che non avessero avuto in fronte non so quale segno detto della salute. Non più sottoposto al papa, si erige a giudice suo e «se fosse privo del segno» saprebbe anche dargli morte. E questo mistico segno doveva per prodigio mostrarsi in fronte a tutti coloro, che, per volontà di Dio, erano prescelti siccome buoni e quindi sottratti alla comandata strage.

Al qual proposito soleva pure asserire di «haver veduto l’anime d’alcuni suoi compagni cinte di luce di varij colori, quali alludevano alle varietà delle loro virtù; riconoscere nella fronte delle persone l’interne loro operationi, havendo egli in gratia di vedere in faccia di ciascuno l’Angelo Custode in forma di luce rotonda, per lo che introdusse l’uso di bacciarsi in fronte tra Compagni, i quali diceva haver’eletti di poche lettere, acciò le loro operationi fossero conosciute opera di Dio, che a suo tempo li haverebbe arricchiti di scienza infusa, et di tutte le doti necessarie per il conquisto del Regno dell’Altissimo» (16).

Col procedere di quella esaltazione gli orgogli profetici e mistici crescono in lui: non gli basta di aver detto che l’arcangelo Michele sarebbe stato suo ajutatore, soggiunge che l’arcangelo risiedeva proprio nel suo petto, che «una fiamma interna li serviva per contrassegno di riconoscere se le cose che diceva le fossero suggerite da Dio» (17) e che dagli angeli, che di notte lo rapivano in Cielo, gli venivano di continuo rivelati i più gelosi segreti (18): sinché, un po’ per volta, egli giunge quasi a divinizzare sé stesso.

Pubblicamente denunziava i precorsi suoi peccati, e come fosse avvenuta, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, sua conversione, «accompagnata da un grandissimo terremoto ivi succeduto la notte seguente, e dalle apparizioni di San Michele arcangelo e di San Paolo apostolo; il primo dei quali con gridi straordinarij li haveva parlato, e l’ altro li haveva detto Multa dissonantia venient, omnia tamen ad maiorem Dei gloriam» (19).

I credenzoni porgevano fede a tutte le sue storielle e favole: ed erano pur essi presi, via via, da quell’esaltazione: e il contagio psichico, al solito, compiva suoi irragionevoli effetti. Il Duce insinuava nell’ammetterli nella segreta congregazione che da Dio «erano chiamati e destinati a cose grandi». Imponeva ad essi delle regole da osservare, che affermava essergli stati dettate dall’Angelo Custode: «La prima era d’unione fraterna; la seconda di secretezza inviolabile nelle divine cognitioni; la terza dell’obbedienza a Christo, et alli angeli; la quarta di povertà per argomento della quale da uno fece consegnarsi tutti li danari, che haveva; la quinta d’ardentissimo zelo nella propagatione del Regno dell’Altissimo; la sesta di spendere la vita per questo fervore» (20). Giuramenti e minaccie stringevano saldamente il sodalizio; e male incolse ad uno che diede di sé alcun sospetto: umilmente chiese di essere riaccolto nella setta, ma il Borri gli impose terribile espiazione: a piè nudi, con una fune al collo dapprima si prostrò; indi giacque supino a terra dove fu conculcato dagli astanti: solo a questo prezzo riebbe confidenza e il bacio degli astanti.

Non sappiamo quanti fossero gli associati, ma non avevano ad essere pochi se il Borri alle bizzarrie religiose accoppiava vagheggiamenti o vaneggiamenti politici, di mutare l’assetto dell’Italia componendola in una teocrazia, della quale ei medesimo sarebbe stato capo colla duplice potestà di pontefice e di sovrano. Per ora non recavano alcun segno di riconoscimento, ma era detto, che a cose finite, essi, quali uomini esemplarissimi, dovessero mettere i beni in comune, indossare particolare veste, un robone di pelle bianca semplice e liscio, aggiuntovi un cappuccio nell’inverno; i cappelli per modo che fingessero una croce: al collo un cerchio di ferro con le parole: Pecora schiava dell’Angelo Pastore: dove appare totale incapacità di innalzarsi ad idee di affrancamento, cioè il dominante spirito di rinuncia e soggezione spagnuolo-gesuitico. «L’habitatione e li utensilij si fabricarebbero con povertà di sola terra, e paglia, della quale pure si fabricarebbero li calici e patene» (21); cibo frugalissimo, costumi senza macchia, universale amore: riviviscenza delle idee di San Francesco d’Assisi e dei Minoriti, ma offuscata da intimazioni bellicose e da eccidi, che si proclamavano inevitabili per effettuare la riforma della Chiesa e del mondo.

*

* *

¬Soffermiamoci anche meno sulle stranezze e sofisticherie dogmatiche. Risguardava il Borri la Madonna come «dea» e concepita senza peccato: ciò che è detto nella citata condanna «detestabile errore». In tre, e non più, doversi dividere i cieli, e nel primo aver sede il Padre, nel secondo il Figlio, nel terzo lo Spirito Santo autore delle due incarnazioni di Cristo e di Maria. Nell’ostia si ritrova il sangue di Cristo e la carne di Maria «uninspirata». La Sacra Scrittura essere opera dello Spirito Santo, tranne l’Ecclesiastico, scritto da Salomone quando schiavo di peccaminosi disordini: però egli stesso avrebbe emendato l’Ecclesiastico, appena gli fosse stato possibile di farlo. Dettava altresì precetti agli affiliati, con passi scritturali di conferma, che comunque gelosamente nascosti, caddero in mano del Tribunale ecclesiastico (22). Comandava, non insolito fanatismo nei capi setta la distruzione di tutti i libri, così sacri come profani, i quali potessero contenere insegnamenti contrari a quelli che egli andava diffondendo. Insegnava ancora non darsi trasmissione dello Spirito Santo senza l’imposizione delle mani; con quest’atto poter egli comunicare il dono della profezia, l’intelligenza dei sacri misteri e la facoltà di salvare anime anco non battezzate.

Tutto ciò spargevasi in Roma, ad insaputa del Santo Ufficio, di che fa le meraviglie l’autore del citato libro L’Ambasciata di Romolo ai Romani «parendogli strano che un uomo di questa sorte habbia potuto fare un mescuglio di tanti capi d’heresie, e trovar seguaci del tutto humiliati a’ suoi cenni, con ferma risolutione di morir Martiri del Santo Officio» (23). Certo è che queste pallide schiere di fanatici si aggiravano per Roma, si radunavano, gemevano e fremevano insieme, mentre la capitale dell’orbe cattolico era sede del lusso più teatrale e fastoso, e vedeva in gran pompa donna Olimpia Pamphili, quale imperatrice, aggirarsi nelle sue vie, trionfare nei giardini, nei templi, nelle reggie medesime del vecchio pontefice. Intanto il Borri raffermava gli affiliati con austerità da cenobio, o per renderli impavidi contro la morte, dopo una novena in onore dell’«uninspirata», li condusse al luogo «ove si giustitiano li condennati a morte, e fatta ivi da tutti bacciare (sic) la porta del serraglio, che rinchiude li funesti istrumenti del Carnefice, affermò aver veduta in mente la Beatissima Vergine gradire quella offerta, e benedire la Neve ch’era in quel luogo, con la quale da medesimi fratelli fece poi riempire un vaso, assicurandoli, che l’acqua, la quale uscirebbe da quella Neve liquefatta, sarebbe stato Instromento opportuno al conseguimento di molte gratie» (24). Era, come si vede, una specie di sacramento a cui il Borri aveva invitati i propri adepti, il sacramento si direbbe del martirio; e ben si vede che egli, se mancava di senso pratico e di razionalità, era però conoscitore profondo del cuore umano, e sapeva servirsi dei mezzi più potenti per esaltare gli spiriti e assoggettarli del tutto ai suoi voleri.

*

* *

Intanto Innocenzo X ammalò gravemente (1655); ed è fama che per suo suggerimento il medico Matteo Parisio amministrasse al pontefice, rifinito dalla dissenteria, polvere di corallo, strana medicina, che figura nella stranissima farmacopea del Seicento. Innocenzo X morì poco stante e si radunò subito il conclave per dargli un successore. Durante la sede vacante, egli radunò i suoi adepti, e per tenerli in fede, lasciava loro credere «di essere dagli angeli ammaestrato di quanto si osservava nel Conclave in ordine all’elettione del futuro pontefice» (25).

Tre mesi durò il litigio cardinalizio, aumentato dalle gelosie d’Austria e di Francia. Alla perfine riuscì eletto il cardinale Chigi col nome di Alessandro VII, già severissimo segretario di stato sotto Innocenzo X, noto per rigido costume (26), e che s’era dichiarato nemico del nepotismo, per cui, tra i primi suoi atti, vietò al fratello e ai nepoti di venire a Roma: ma poi un nepote seppe entrargli in grazia così che egli lo fece grande e lo colmò di favori. Ad ogni modo, i pontifici esempi avviarono per un po’ verso il meglio i costumi romani e le cose ecclesiastiche: anche il Santo Uffizio dovette attendere con maggior vigilanza all’ufficio suo: di che prese sospetto il Borri, e bastò il sospetto a fargli adottare un’improvvisa risoluzione, quella di lasciare Roma, prima che gli incogliesse qualche danno. Forse il Santo Uffizio sapeva di sue ricerche alchimistiche, ma niente di più. Però da un momento all’altro, per l’aumentato zelo inquisitoriale, poteva venire in chiaro tutto il resto, né gli apparecchi erano sufficienti, per tentare subito alcuna cosa: quindi il Borri si persuase non essere più Roma «terreno proposito per sparger il seme de suoi errori» (27).

Se ne tornò a Milano, dove inosservato e sicuro estese sua trama, senza troncare i fili, a quanto pare, che già teneva a Roma. Anche in Pavia fece alquanto proseliti, alternando egli la sua dimora fra le due città. Le riunioni si facevano con molta cautela di notte, usandosi le stesse pratiche e i medesimi giuramenti, sin di affrontare ogni peggior supplizio per l’assunta causa.

Ancora per quattro anni, dal 1655 al 1659, il Borri procedette senza alcuna molestia, tenendosi poco meno che sicuro per le intimidazioni fatte agli affiliati, e ancora per la facoltà data ad essi, in caso di arresto, di bravamente mentire e abbiurare, affine di sottrarsi alle persecuzioni e ai castighi; il che mal si concilia con la schiettezza della fede e coi precorsi incitamenti di tutto soffrire per amore della setta.

Se non che, per la denunzia dell’abate Carlo Bartolomeo Piazza, il futuro autore di molti libri concernenti le cose chiesastiche romane, l’arcivescovo Litta fu informato dei maneggi borriani (28).

Egli fé’ trarre nelle proprie carceri uno degli adepti. L’Apostolo non si turbò per codesto, ritenendo che la prudenza e fermezza del prigioniero, avrebbero saputo schermirsi così bene da mantenere inviolato il mistero della setta. Gli balenò ancora alla mente un partito arrischiatissimo, quello di venire sulla piazza del Duomo, e là, aiutato dai compagni, muovere il popolo a tumulto contro Spagna, il mite e ammortito popolo ambrosiano, correndo all’arcivescovado per liberare il confratello prigioniero. Pare che fosse anche pressato ad operare da alcuni soci, ma sia che egli avesse tastato il polso al popolo senza ritrarne affidamento di aiuto, sia che gli cadesse ad un tratto il coraggio, dichiarò che «non si sentiva in punto d’inspirazione divina» (29).

L’inquisizione procedette negli arresti e nelle indagini, ma non si affrettò punto ad arrestare il Borri: forse il suo nome dapprima non venne rivelato: solo alquanto tempo dopo citò il principale colpevole a comparire innanzi al proprio tribunale nello spazio di nove giorni sotto le comminatorie più severe (30).

Il Borri non aveva atteso, per lasciare Milano e per mettersi in salvo da tale intimazione. Non comparso, l’Inquisizione milanese lo condannò in contumacia (31). La sentenza recava la sua espulsione dalla società cattolica, la privazione dei beni (32), arsi gli scritti; principi e vescovi doveano, ovunque capitasse, arrestarlo; vietato, sotto pena di scomunica, dargli assistenza e aiuto.

Alcuni suoi seguaci furono condannati alla pubblica abjura.

La cerimonia relativa, che si fece in Duomo, è per minuto descritta nel Diario di Marco Cremosano (33), sotto la data del 26 marzo 1661:

26 detto. Nella chiesa metropolitana all’ora 18 in circa furono abjurati 6 eretici d’una nuova setta intitolati Apostoli quali avevano avuto per capo Francesco Giuseppe Borri, quale si faceva chiamare Gesù e fuggì in Argentina, e costoro volevano che la Vergine fosse una dea, che Sant’Anna non fosse figlia di S. Gioachino, et nella consecratione volevano che una particella si consacrasse alla Madonna e diverse altre balordagini diaboliche.

Maniera nella quale seguì l’abjuramento:

Fu fatto all’altare Maggiore del Duomo un gran palco, e sopra il pulpito della predica ordinaria vi erano li PP. Domenicani, notari con loro processi: sotto detto pulpito ve n’era accomodato un altro quadrato sopra cui un tavolino dove sedeva il fiscale del S. Ufficio, a man sinistra il procuratore di detto S. Ufficio Giulio Cesare Perotta et a man dritta il P. Vicario del S. Ufficio, e poi in fila li sei rei legati con catena, con l’assistenza di tre birri del S. Ufficio. Prima si lesse il processo del detto Borro, poi si fecero ritirare li detti rei e si facevano comparire ad uno ad uno con una candela in mano et così se gli leggeva il processo loro e poi si ritiravano, et alli primi due ch’erano preti sacerdoti fu posto indosso una mezza pianeta di raso giallo con una croce rossa: il terzo che era secolare detto il Mangino di Voghera a mezzo il processo neghò con alta voce ciò che aveva di già confessato onde gli fu messo uno sbavaglio in bocca e le manette e lo levarono via d’ordine del P. Inquisitore, il quale era presente come pure monsignor arcivescovo Litta, quale sedeva nella sua sedia arcivescovile con la beretta in testa; al luogo dove sogliono sedere li vescovi vi era detto Inquisitore et il Vicario Generale e dentro la prima scalinata vi erano li SS. del S. Ufficio con lo stendardo di S. Pietro Martire posto sotto il pulpito dell’arcivescovo: e v’intervenne tanto popolo per un’indulgenza concessa da Alessandro VII papa a chi interveniva a questa funzione di 15 anni e altrettante quarantene (34).

La sentenza del Tribunale milanese venne mandata a Roma, ove il Santo Uffizio, cadutagli ormai la benda dagli occhi, rinnovò l’inquisizione, e invano intimato all’ eresiarca di comparire il 2 marzo 1659 e il 2 ottobre 1660, lo condannava pure in contumacia, rilasciando in mancanza della persona «la sua effigie al cardinale pro-governatore e suo luogotenente criminale per eseguire in essa le dovute pene».

Anzi tratto si ebbe nella chiesa della Minerva la domenica, 2 gennaio 1661 la solenne abiura di quattro seguaci del Borri: di che informa il residente toscano Enea De Vecchi (36).

Roma 8 gennajo 1661. — Fu così grande il concorso della gente, che correva a vedere questa funzione, e per curiosità e per devozione, avendo conceduto indulgenza a chi vi si fosse trovato, che quei cardinali che v’intervennero, che furono quasi tutti li presenti a Roma, professano di non essersi mai trovati a confusione e a stretta maggiore di quella, poiché furono calcati, e strapazzati dalla folla del popolo, che senza potersi ritenere era spinto dalla moltitudine della gente, che ad ogni momento cresceva adosso ai medesimi Cardinali, ai quali però convenne deporre la gravità cardinalizia, e dare dei pugni a quelli che dal flusso e riflusso continuo gli erano portati innanzi, et il Cardinale Antonio (Barberini) particolarmente percosse di mala maniera il Monsignor di Camera del Cardinale Borromeo.

Scena, come si vede, di poca edificazione, e poco conforme all’oggetto di quella religiosa cerimonia. Se il Borri conobbe queste particolarità, dovette, dal luogo di sicurezza ove si trovava, riderne non poco. Il giorno dopo toccò a lui il castigo, spettacoloso bensì ma inoffensivo: «L’effigie del detto Gioseppe Francesco Borri dipinto al naturale in un Quadro fu portata per Roma sopra un Carro accompagnato dalli Ministri di Giustitia nella Piazza di Campo di Fiori, dove dal Carnefice fu appiccata su le forche, e doppo abbrucciata con suoi scritti» (37).

*

* *

Il Borri era riparato nella Svizzera, fidato asilo di proscritti da Arnaldo da Brescia a Mazzini. Ivi trovò amorevole accoglimento presso i riformati, comunque non si accostasse alle loro opinioni, ma gli dava reputazione l’essere perseguitato dal Santo Uffizio, e vantavasi di avere egli pure tentato di abbattere in Roma e in Milano il profano altare di Baal. Se si fosse indotto ad accettare la riforma, poteva trovare tra le grandi Alpi sicuro ospizio, e posare sua vita, ma non gli andavano a genio le sette cattoliche, e, d’altra parte, era in lui tale inquietezza che lo spingeva a mutar frequentemente di sede (38). Quindi, accomiatatosi dai cortesi amici, si diresse verso l’Alsazia e fe’ sosta in Strasburgo: dove egli si atteggiò quale patrizio di antichissimo lignaggio (39) e dove circa un secolo dopo comparve pure il Cagliostro, e vi ebbe celebrità grande (40). Ma a quel modo che da Strasburgo il Cagliostro spiccò il volo verso Parigi, che divenne principal teatro de’ suoi fittizi trionfi, così il Borri nel 1661 spiegò le ali per l’Olanda, terra propizia alla medicina e ai tranquilli studi, e pose residenza in Amsterdam, «che per il mescuglio delle Nationi straniere, per la varietà delle Religioni che vi si annidano, e per l’abondanza dei comerci, si può dire con ragione trovarsi racchiuso in quella città tutto quello che può desiderare la curiosità di un petto humano» (41).

Qui tutto andò a seconda de’ suoi desideri, oltre ogni aspettazione. Riuscitegli alcune cure, ebbe grido di medico insuperarabile, anzi di taumaturgo; grandi e piccoli accorrevano a lui, ingombravano le sue anticamere: ai poverelli dava per nulla assistenza e medicine, ritraendone benedizioni senza fine. Il Senato, come a dire il municipio della città, per grato animo, lo fé’ cittadino: piovvero onori; e faceva così lauti guadagni da poterla scialare da gran signore, con carrozze, cavalli e codazzo di servi.

Appunto ad Amsterdam lo conobbe Samuele Sorbière che parla a lungo di lui nella relazione di uno de’ suoi viaggi in Inghilterra, ma in modo poco benevolo. Da poco convertito al cattolicismo, il Sorbière vedeva nel Borri l’eretico testé colpito dai fulmini ecclesiastici. Ciò non ostante egli è costretto a riconoscere che il Borri godeva in Amsterdam di un credito senza confini e di una posizione davvero privilegiata. Fin da Parigi, ove era pervenuto il grido del suo nome molti scienziati si recarono in Olanda, col solo fine di conoscerlo. I malati venivano a lui anche da lontano, trasportati su letti, partivano guariti, od almeno persuasi di dover guarire: e certo la suggestione molto contribuiva a dare prestigio, una specie di infallibilità, a questo «grand garcons noireaux, d’assez bonne facon, qui va bien vestu et qui fait quelque despence». Così lo stesso Sorbière, che attribuisce il successo, non al valore dell’uomo, ma all’ignoranza del pubblico.

Che se il Borri guadagnava molto, spendeva anche di più, avendo messi del tutto in non cale i precetti di vita umile e sobria predicati a Roma: pompeggiava al par di principe: vieppiù ingelosivano i colleghi medici, che sparsero male voci sul suo conto e non furono paghi sinché non riuscirono a levargli il credito. Allora il Borri precipitò da somma altezza, e se ne fuggì, indebitato sino ai capegli, da Amsterdam, non senza accusa di dolo, sicché fu inseguito da querele di creditori e da gravami di magistrati: ma non potè essere raggiunto (42).

*

* *

Capitò in buon punto a Copenaghen. Vi sedeva re fin dal 1658 Federico III, che aveva stabilita la monarchia dispotica: estremamente bisognoso di danaro per le molte guerre, che lo avevano rifinito; e però facile ad ascoltare ciarlatani ed alchimisti (42). Il Borri, piuttosto illuso egli stesso che ingannatore, promise di dargli oro a bizeffe con un cotal suo «fornello filosofico», ed ebbe in anticipazione forti somme delle quali diceva di aver d’uopo per quella straordinaria operazione.

L’abdicataria Cristina di Svezia, nel 1660, cioè alla morte del battagliero Carlo X Gustavo, a cui essa aveva rinunciato la corona, dai fastosi riposi romani era tornata a Stoccolma, sperando ricuperare il trono. Ma più che mai dopo di avere abiurato la fede luterana per il cattolicismo era divenuta agli Svedesi odiosa, e ancora risibile per sue stravaganze, per cui se ne rimase colla voglia, e con altre voglie tutte eccessive e bizzarre; anzi fu costretta a deporre finalmente ogni pretensione e a ridursi in Amburgo. Dove, mentre aspirava alla corona di Polonia ed era mescolata a tutti gli intrighi del tempo, fu presa violentemente dalla speranza di procacciarsi dell’oro mediante la grand’opera.

Saputo che il Borri viveva a poca distanza da lei, tutto pose in effetto per averlo seco, e raggiunse l’intento. Forse, come taluno osserva, a Cristina sorrideva anche l’idea di privare la Danimarca, costante avversaria della Svezia, dei tesori che la fama prediceva prodotti o da prodursi, mercè il «fornello filosofico» (43).

Però il Borri profuse somme straordinarie, dategli dalla regina, senza alcun frutto. Scoraggiata, la regina non diede altro, e forse aveva vuotato il borsello. D’altra parte, rinserratosi d’ogni parte l’orizzonte, Amburgo le increbbe e riprovò desiderio di Roma, ove si condusse poco stante per passarvi, nei modi che tutti sanno, gli ultimi ventotto anni di sua avventurosa esistenza.

Il medico-alchimista se ne tornò a Copenaghen, degli insuccessi diede colpa a cause immaginarie, raffermò le puerili confidenze regie.

Di questo tempo, sono certe lettere dialogizzate, che più tardi, cioè quando egli si trovava in carcere a Roma, comparvero riunite in volume, colla falsa data di Colonia, ma il Bayle crede sieno state stampate in Genova, e più che altro per nuocergli e per propalare sue supposte invenzioni: semprechè tali lettere sieno proprio sue e non una compilazione editoria per lucrare sulla sua fama (44). La prima di tali lettere tratta degli spiriti elementari, ondine, ninfe, salamandre, e fornirono all’ab. De Villars le principali idee del suo Comte de Gabalis. È inutile ripetere queste fantasie da cervello infermo. Le sette lettere successive risguardan la grande opera e in genere le arti magiche. L’ultima è una dissertazione sull’anima dei bruti.

Le cure ermetiche non gli impedirono di approfondire gli studi medici, ed ebbero autorevole corso due sue lettere scritte al francese M. Bartholin (45). Una di esse parla della formazione, della struttura e della sostanza del cervello, e del sottilissimo liquore che ivi si produce, e nel quale, secondo lui, risiede l’anima ragionevole. L’altra lettera tratta della maniera di guarire parecchie malattie degli occhi, e particolarmente di alcune cure in proposito felicemente eseguite dallo stesso Borri.

*

* *

Se non che il Borri non si stette contento alla riputazione di alchimista e medico, e seppe così bene entrare nell’anima del re, da ottenere da lui le più alte onorificenze, e volle persino innalzarlo all’ufficio di proprio consigliere e ministro. Così l’attività politica, contesagli in Italia, tentava di applicare fuori del suo paese, fra uomini e cose che gli erano in parte ignote, fra ostilità e diffidenze di cortigiani che egli aveva sbalzato di seggio. Del suo valore, in argomento, porgono prova le istruzioni offerte da lui al re medesimo, che vennero pure più tardi messe in luce (46).

Egli cita Macchiavelli, ma quasi niente del grande segretario fiorentino è passato in lui. Del resto è notoria quanto affliggente l’inferiorità degli scrittori politici italiani nel Seicento, inneggiatori di monarchia, i più fra essi sviscerati di Spagna. Gli scrittori che trattano del principe, Stefano Guazzo, Vieri, Zambelli, Prato sono cortigiani camuffati da Macchiavelli; è nauseabondo il servilismo di Restelli, Tomasi e Mengozzi: autori, come dice benissimo Giuseppe Ferrari, di «una lamentevole mediocrità» (47). Tutto decade fra noi, durante la mortifera signoria spagnola, anche l’arte di governare. Il fiorentino Ducei osa segretamente predicare l’egoismo, il Sigismondi insegna gli inganni e le astuzie per gradire e salire nelle corti, e Matteo Pellegrino sostiene che al savio conviene di essere servile. Appena lo spirito satirico compare nel piemontese conte Verrua, caustico ed ingegnoso, che dà ironicamente precetti sull’arte di strisciare: come lo scaltrito sull’arte di uccellare gli impieghi. Che più? Un Sammarco scrive un apposito trattato contro le rivoluzioni e i rivoluzionari di ogni paese, giacché lo «statu quo» appariva come il più desiderabile e il più perfetto.

Il Borri non è neppure nominato nel suo corso sugli scrittori politici italiani dal Ferrari; appena è ricordato nella diligente bibliografia che chiude il volume (48). Tuttalvolta egli non è peggiore degli altri, forse in alcune parti migliore. Il libro è diviso in capitoli, di cui non è senza pregio conoscere i titoli, e contiene più che altro copiosissimi esempi tratti per lo più dalla storia antica, dai quali si rileva che la coltura del Borri non era poca.

Il primo capitolo è, da solo, una piena adesione alle idee del tempo e all’imperante gesuitismo, ed è intitolato: «Che un principe per regnar bene deve dissimulare», non esclusi infingimenti e inganni di varia specie.

Inoltre il principe deve avere un libro segreto nel quale registri egli stesso tutto che di più importante accade nel suo regno.

Egli dev’essere osservatore preciso delle sue parole. È bene alcuna volta differire i castighi, e dar tempo a quelli che errano di pentirsi. Ove la moltitudine commetta un fallo, egli è bene farglielo toccar con mano affinchè conosca di aver errato. Nel saper distinguere gli uomini consiste la vera pazienza del principe. Non bisogna permettere che un principe divenga tanto potente da poter opprimere gli altri. Un principe non deve lasciar cedere la giustizia al favore e deve a gran cura evitare le discordie. La nobiltà antica degli stati dev’essere conservata e favorita dal principe per gloria e sostegno proprio. Il mormorare del popolo non deve tanto accorare il principe che ei si trattenga dall’effettuare alcun retto proponimento; poter egli ricorrere a molti spedienti per aumentare i redditi; far più coll’esempio verso i soggetti che colle pene; dover egli conservare la dignità reale in qualsiasi fortuna, e «squittinare» esattamente le proposizioni che gli vengono fatte; in ogni cosa accomodarsi al tempo: che il principe « che vuol opporsi a’ secoli corrotti, ed avere la gloria d’essere grande, deve impiegare una stessa costanza, e sovratutto sempre eguale in tutte le sue azioni»; che il principe che può procedere colle leggi non deve mai usar la forza, «né apparentarsi male o indegnamente per non recare spiacere a’ soggetti», né far tutto a suo capriccio; che il solo nome di principe negli affari del mondo importa molto; «che un principe deve badare d’acquistarsi reputazione, perchè questa importa molto, anche nel principio delle cose» (49).

Gli esempi moderni, coi quali il Borri conferma sue ragioni, ricorrono meno frequenti degli antichi; pur se ne incontra di curiosi e pregevoli; e a proposito della riputazione, che ispira rispetto persino ai più inveleniti avversari, riferisce, tra gli altri, i seguenti:

Si sono trovate persone di riglievo, le quali in occasioni pericolose, anno ornato e coperto le loro persone, di sé stesse venerabili, degli abiti, ornamenti, e segni della loro Magistratura, e dignità, come fecero gli antichi Romani alla presa di Roma da’ Francesi sotto Brenno, come fece Bonifacio Papa, quando fu assaltato da Sciarra Colonna; come voleva fare Papa Clemente assalito da’ Colomesi, e come avrebbe fatto Francesco Soderino, vescovo di Volterra, risoluto di opporsi col suo Rocchetto, e mozzetta al furore del popolo che veniva per saccheggiare la Casa di Paolo Antonio suo fratello (50).

Pare che egli avesse in animo di dar seguito a questa sua precettistica, perchè si chiude il libro con queste parole:

Vi sono infiniti esempj, se li volessi addurre, ma questi bastano per adesso, riserbandomi di darne altri, sotto molte altre massime, non meno belle di queste, se mi disporrò à darne la continuazione, à che potrei esser’indotto dal gradimento di chi farà la grazia di portare l’occhio su queste linee tarpate (51).

Non sappiamo se ci sia stato gradimento: certo la continuazione non è comparsa in luce.

*

* *

Comunque egli tenne per un pezzo «ambo le chiavi del cor di Federico» e non fu possibile ai nemici (che molti egli ne aveva, e gli era persino contrario il principe ereditario), di rimuoverlo dagli affari. Ma appena Federico III passò di vita il 19 febbraio del 1670 e gli successe il figlio Cristiano V, non solo perdette ogni officio, ma si voleva altresì farlo carcerare e processare. Però il Borri prevenne il pericolo, e, scomparso a tempo da Copenaghen, ove aveva raggiunto l’ apogeo della fortuna, attraversò la Germania, quindi entrò in Moravia, con animo di recarsi per l’Ungheria tra i fantastici turchi, che si rappresentava propensi al genio suo e alle sue ermetiche speculazioni.

Nel percorrere l’Ungheria, egli vide dovunque i segni delle austriache intimidazioni e del pubblico sgomento. Per difesa contro il Turco minacciante, ivi da un pezzo stanziavano truppe tedesche e si muravano fortezze, non senza sospetto che truppe e fortezze avessero pure a servire contro i nativi, affine di spogliarli impunemente di loro antiche franchigie. I tanti sdegnati e scontenti, si erano riuniti in lega, con a capo il conte Zrini ban di Croazia ed altri nobili, i Frangipani, i Nadasti, i Tettembach. La congiura era stata, poco tempo innanzi, scoperta; i promotori erano stati giustiziati; ai loro figli, tolta la nobiltà e fin il nome; trecento nobili erano andati sul palco o in bando, altri si erano riscattati con grossissime taglie, e, peggio, con sottomissioni avvilitive (52).

L’Austria, per vendetta e per calcolo, trasse motivo da quella congiura, che appariva estesissima, per distruggere la costituzione ungherese.

Leopoldo I convoca i nobili, ma nessuno compare per tema del manigoldo, quindi l’imperatore pubblica un editto, ove «a castigo della disobbedienza e dell’attentato contro la sua persona, in nome della podestà, ricevuta dal cielo» impone una contribuzione per mantenere trentamila uomini d’esercito stabile. I soldati stranieri, acquartieratisi in paese, agevolarono l’opera liberticida. Al scintillare delle straniere baionette, furono aboliti i privilegi, come chiamavansi i diritti che l’Ungheria s’era riservata nel darsi a Casa d’Austria. Né le posteriori sollevazioni valsero a ripristinarli, durando l’odio e le contese sino all’ età nostra.

Il Borri, vedendo dovunque armi ed armati e sgherri, e volti scorati o minacciosi, si pentì di essersi inoltrato nel paese, dove era facile svegliar sospetti ed essere supposto complice delle precorse rivolture o iniziatore di nuovi complotti: ma si pentì troppo tardi. In vero giunto a Goldingen, villaggio a breve distanza del sospirato confine turco, il Borri diede nell’occhio al conte del luogo, che, amore o timore, teneva per l’imperatore, e che, ritenendo di far grossa cattura, mandò per arrestarlo (53).

Non sappiamo quanta fede meriti il racconto romanzesco e truce di questo arresto, tal quale si legge nella Breve relazione della vita del cavagliere Giuseppe Francesco Borri (54), mandata fuori nel 1681 da un anonimo, il quale, secondo alcuni, non è altri che il libellista Gregorio Leti, dato fuori quando, con poca generosità, si faceva a gara di sparlare di lui. Dice questa relazione che egli tentò di opporsi all’arresto nientemeno uccidendo un messo del conte di Goldingen, dando poi nelle smanie e proclamando il proprio nome e i propri meriti nella fiducia che bastassero ad intimidire il conte e a farlo mandare libero. Ma il conte aveva già inviato avvisi all’imperatore di quella cattura che si ostinava a credere importante, accennando alla possibilità che il Borri avesse partecipato alla congiura non è molto scoperta e così terribilmente punita. Però il Borri venne senza alcun ritardo mandato a Vienna.

Volle caso che l’imperatore ricevesse tali avvisi mentre dava udienza al nunzio del papa, il cardinale Antonio Pignatelli, il futuro Innocenzo XII. Il medesimo nell’udire il nome del Borri, si risovvenne della condanna in contumacia inflittagli, e chiese subito la consegna a lui, per farsi merito presso la Curia Romana e il Santo Ufficio. Un diarista contemporaneo dice che la pratica dell’estradizione fu meno facile di quello che il cardinale s’era dapprima figurato (55), ma il medesimo finì coll’ottenere quanto chiedeva, dopo di aver data promessa che al Borri sarebbe stata, in ogni caso, risparmiata la pena capitale. Sotto buona custodia il medesimo venne mandato a Roma. Anche qui è curiosa la coincidenza: il Cagliostro chiuse pure suo dramma in Roma, ma vi andò, incautamente, da sé, mentre il Borri fu arrestato, mentre se ne scostava ed era lontanissimo dal temere una così brutta sorpresa.

*

* *

Quando il Borri arrivò incatenato a Roma, la città faceva somma allegrezza «per l’avviso della creazione del nuovo pontefice, correndo tutti al Vaticano per veder l’uscita de’ Cardinali al Conclave, e l’ingresso del nuovo Papa nel Pontificio Palazzo, dopo quattro mesi e venti giorni di sede vacante» (56).

Il nuovo papa era Clemente X, di casa Altieri, successo al parsimonioso e caritatevole Clemente IX. Era vecchissimo e pontificò solo sei anni (1670-1676), con quelle virtù private che aveano segnalato il suo antecessore, comunque, non avendo nipoti, adottasse la famiglia Palazzi, per allogarla nei migliori posti: ma non l’arricchì che del suo, risparmiando anzi con molta diligenza il pubblico denaro per poter alleviare le imposte.

L’alchimista milanese fu chiuso in Castel Sant’Angelo, mentre tuttora languivano nelle carceri del Sant’Uffizio alcuni de’ suoi vecchi seguaci: gli fu assegnata quella prigione e non le carceri dell’Inquisizione, giacchè, sendo già stato precedentemente condannato a morte, non occorreva di rifargli il processo, e l’esecuzione della sentenza spettava oramai al braccio secolare.

Però alcuni cardinali, memori dell’impegno assunto coll’imperatore d’Austria, o per altri motivi, presero a sostenere il partito, tanto per guadagnare tempo e per tentare di sottrarre il Borri alla condanna di morte, che si avesse a rinnovare il processo. Era invece invelenito contro di lui quell’abate Piazza, che lo aveva denunziato all’arcivescovo di Milano e che era salito a grande auge: e nemmanco poteva essergli favorevole, per il momento, l’ex regina Cristina di Svezia, a cui egli aveva fatto sciupare in Amburgo così grosse somme di danaro, lasciandole opinione di essere stata da lui indegnamente ingannata; è vero che quella mutevole regina tornerà a confidare, fra non molto, nelle sue ermetiche promesse.

Comunque ci furono molti maneggi, che riuscirono a far riaprire il processo. Gli Avvisi di Roma, che servivano per l’ambasciatore toscano, informano in proposito.

7 maggio 1672. — È stata deputata una congregatone di tre prelati per la causa del Borri, che si trova carcerato in vita in questo Castel Sant’Angiolo da un pezzo in qua, e che è stato ammesso adesso a nuove difese per opera di monsignor Bottini, e credesi mediante un grosso regalo… (57).

Rinnovatosi il processo, il Borri si schermì così bene da lasciare indecisi alcuni giudici, se pure non era proposito di indulgenza.

Tornata in campo la pena di morte, i giudici furono tanti per il sì e tanti per il no: di guisa che il Borri ne uscì col carcere perpetuo, l’abiura pubblica ed altri atti di umiliazione e di penitenza (58).

La sentenza, data il 25 settembre 1672, ebbe esecuzione nel giorno appresso che era domenica.

Negli Avvisi dell’ambasciata toscana a Roma si legge:

27 settembre 1672. — Seguì domenica nella chiesa della Minerva la scritta abiura del Borri, il quale comparve sul palco con intrepidezza e forse baldanza, mostrando veramente poco pentimento; fu in ultimo pubblicata la sua sentenza, consistente nella pena di carcere perpetua, con la riserva di poter la congregatione minorarla ed anche levarla affatto (59).

Convien ritenere che il Santo Uffizio fosse, per il momento, inclinato a mitezza, o che il Borri avesse trovato validissimi protettori. Però la cerimonia dell’abiura si fece con grande pompa, convenendovi principi, baroni, ambasciatori, cardinali, fra cui i due inquisitori Casamatta e Pozzobonelli, quest’ultimo misericordioso al Borri, che aveva conosciuto a Milano. Il reo, vestito degli abiti dell’Inquisizione, tunica di tela nera senza collare scendente fino alle calcagna, sul petto e sul dorso dipintevi croci rosse, avvinto da catene le mani e i piedi, ginocchioni su un palco da patibolo, con un cereo nella destra, si confessò primamente dei suoi peccati; appresso ritrattò ogni parola, opinione e fatti onde avesse recato oltraggio all’integrità della fede; quindi, recitato il Simbolo Apostolico, giurò di credere e di morire nella comunione cattolica in cui supplicava di essere riammesso quantunque indegnissimo peccatore (60).

È verosimile che il Borri mostrasse poco pentimento, come affermano gli Avvisi testé citati? Non foss’altro, il più evidente suo vantaggio doveva suggerirgli un contegno appropriato alla circostanza. Se è vero, come riferisce il Mercurio d’Olanda, che, durante la cerimonia, svenisse due volte, resterebbe confermata sua commozione, o suo scaltrimento: la Breve relazione anonima, già citata, propende a credere che sia stata una commedia:

Egli era sovra gran palco colle mani legate e candela accesa in mano, dove stando finse di cadere due volte, onde si fu forzato a sostenerlo. Quando gli fu rimprocciato che voleva farsi duca di Milano levò gli occhi al cielo per isdegno e guardò con bieca guardatura il Cardinale Portocarrero.

Vien di ricordare, sulla scorta di uno studioso che mi ha in questo studio preceduto (61), che poco più di un secolo dopo, la piazza della Minerva a Roma vedeva uno spettacolo simile, come finale, del processo contro il Cagliostro. Per altro nel 1791, torbida annata anche a Roma, la prudenza consigliò di non esporre al pubblico il Gran Maestro della massoneria egiziana. Letto il processo, furono bruciati gli oggetti e le carte della setta, ma l’abiura del Cagliostro fu accettata in privato «nel luogo della sua detenzione».

Trovo che il Borri dalla chiesa della Minerva fu restituito nelle carceri dell’Inquisizione, e poco dopo condotto a Nostra Donna di Loreto perchè attendesse a mortificazioni e ad esercizi spirituali (62), ai quali applicossi con straordinario fervore: ma ignoro la fonte di tale notizia.

*

* *

Il ciclo delle avventure borriane non è finito. Egli sopravisse ventitré anni alla condanna e all’abiura, sicché non mancarono né tempo né occasioni al genio suo intraprendente e scaltro. Dal carcere suo, mitigatosi sino a lasciargli una tal quale libertà, vide ancora tre conclavi e tre nuovi papi, Innocenzo XI Odescalchi, Alessandro VIII Ottoboni, e Innocenzo XII, quel cardinale Pignatelli che aveva procurato a Vienna la sua estradizione. Intervennero alcune circostanze che gli furono assai propizie. Sul principio del 1678, pontificando da due anni Innocenzo XI, il duca d’Estrées, ambasciatore francese a Roma, cade gravemente malato: i medici lo danno per spedito. Ad un cardinale balena l’idea di ricorrere al Borri; egli ottiene che il carcerato sia condotto al letto del moribondo. Merito o fortuna, il Borri guarisce l’ambasciatore; parve miracolo. Il loquace Pasquino non si lasciò sfuggire l’occasione di un’arguzia, dicendo che nel 1678 ci voleva un per far miracoli a Roma, ma era un eretico pentito, al quale si poteva perdonar molto, specie ora che rinverdiva sua fama scientifica.

Infatti il riconoscente duca d’Estrées gli ottiene, rilevante grazia, il cambio di prigione dalle tetre carceri dell’Inquisizione a Castel Sant’ Angiolo.

Mercè ulteriori cure mediche, i ceppi si allontanarono e gli fu ancora permesso di andare di giorno in volta per Roma per attendere alla sua professione, alla quale, incorreggibile, accoppiò ben presto le disusate aberrazioni ermetiche. Sant’Angelo quasi cessò di essere per lui una prigione: era piuttosto un alloggio: giusta un testimonio oculare vi occupava «un assez joli appartement qui consistait en trois chambres et un laboratoire» (63).

Alcune case magnatizie si aprono al piacevole e dotto alchimista, patrizio milanese. Nel palazzo Riario passa delle intere notti accanto al «fornello filosofico», per cercare daccapo la pietra filosofale, vegliando presso di lui, con occhi ansiosi e dilatati, la regina Cristina, invecchiata, ma più che mai credula e superstiziosa (64).

Egli può darsi persino bel tempo, partecipando alle feste dell’alta società, ricercato per la vivezza della parola e i misteriosi poteri di cui lo credevano fornito. Il suo nome, testé diffamato, ripiglia geniale influenza, e ricompare nella cronaca minuta e nei pettegolezzi del giorno:

30 marzo 1678. — Il Borri che con il magazzino delle sue ciarle et unguenti si era al pari intrinsecato con la signora principessa di Ratzowil e residentessa di Genova, pregò istantemente questo volergli trovare mille doppie sopra un filo di perle, con interesse di quattro per cento che in termine di 18 mesi o haverebbe resa la sorte con li frutti, o che si vendessero le perle con ritornare il resto, essendovi così comandato della signora principessa di Ratzowil in stretta confidenza. La signora residentessa fece fare questa offerta al signor Nicolò Pallavicino, il quale fatto vedere le perle che gli furono stimate 5 mila scudi, diede speranza dell’imprestito et il medesimo asserì la signora residentessa al Borri, ma mutatosi di parere il Pallavicino et trovandosi impegnata con il Borri la signora residentessa ha dato al medesimo il denaro sopra le perle havendo fatto comparire allo sborso un mercante genovese (65).

Possiamo supporre che queste perle fossero proprietà della principessa polacca, o che fossero di quelle che fabbricava il Borri, anzi la seconda supposizione è anche più ammissibile; col darle in pegno egli ne dimostrava il reale valore e si procurava del denaro. Che il Borri valesse anche in questo lo dice il Menagio: «avoit un secret pour faire les perles et c’étoit-là son revenu».

*

* *

Se ben m’appongo gli anni più tranquilli vissuti dal Borri furon quelli di sua apparente prigionia, alla quale s’era accomodato così bene, che non tentò nemmeno di fuggire come avrebbe potuto. Però gli fu di sommo dolore la morte della protettrice Cristina di Svezia (14 aprile 1689), come non aveva niente di buono da prevedere per l’elezione del napoletano Antonio Pignatelli al papato, che fu Innocenzo XII, e che avvenne due anni dopo (12 luglio 1691).

Il nuovo papa fu terribile nemico di ogni scostumatezza, esemplare ministro di giustizia, e fece sottoscrivere ai cardinali una bolla che condannava il nepotismo: i suoi nipoti erano, e per quanto si afferma, rimasero poveri. Con tal uomo le indulgenze verso il Borri, che egli troppo bene conosceva, erano per cessare e infatti non ebbe più facoltà di uscire da Castel Sant’ Angelo.

Nel marzo del 1692 un figliuolo di Cristiano V di Danimarca viaggiò appositamente da Copenaghen a Roma, benché gravemente malato, per ricorrere alla scienza del Borri, di cui durava la fama lassù. Cristiano V, come principe ereditario, era stato uno dei più accerrimi avversari di Borri, ed ora s’induceva a consultarlo per un oggetto, che tanto premeva al suo cuore: e sarebbe stata bella ventura, e nobile vendetta, guarire il figlio del proprio persecutore.

Ma il Borri, a cui pesava orrendamente la reclusione, parve buona quella circostanza per ricuperare la relativa libertà di cui per lo innanzi godeva: pose patto, per intraprendere la cura del principe danese, che il papa gli concesse di nuovo l’uscita nelle ore diurne dalla prigione. Il papa negò, né al principe riuscì di temperare quelle asprezze: l’unica ricetta che egli potè strappare al Borri fu il consiglio di partire per Napoli e di farvi lunga dimora.

Se non che, non andò molto, anche il papa ebbe bisogno del Borri. Nel 1695 la podagra gli impediva persino di muovere la mano per benedire: ufficio essenzialissimo. Innocenzo XII mandò ad interrogare l’oracolo che, questa volta senza mettere patti e affidandosi alla gratitudine del beneficato, prescrisse un bagno di sangue di lepre caldo. La mano irrigidita riprese suoi movimenti, e, probabilmente si sarebbe posata, leggera e riparatrice, d’allora in poi, sui destini del Borri, ma al medesimo non avanzò tempo di profittare di quelle nove disposizioni pontificie:

Agosto 1695. — Per la stagione che era andata piovosa da settembre 1694 a tutto giugno 1695 in Borgo Vecchio e Nuovo a causa de fossi di Castello, si è ammalata gran gente e ne muore in gran numero. Vi mori allì 13 Francesco Borri milanese, che in tempo di Clemente X fu mandato prigione dall’imperatore come eresiarca ed abiurò, ed ebbe Castello per carcere perpetuo; era questi medico eccellente, e medicava con profitto quelli che se gli conducevano, non potendo uscire di Castello (66).

Il Borri aveva chiesto la china per guarire le febbri miasmatiche, che lo trassero alla tomba (67), ma sia perchè non se ne trovava a Roma, o sia per l’alto suo prezzo, non potè avere l’indicatissimo farmaco (68).

*

* *

Uomo singolarissimo, per certo, sotto ogni aspetto lo si consideri, sicché il barone Custodi lo appella di «altissimo ingegno» (69), comunque offuscato dagli errori del tempo. A mio vedere anche più dell’ingegno, che non mi pare straordinario, è da apprezzare in lui la potenza della volontà, per cui non si diede mai vinto, e seppe, fra le più difficili congiunture, destreggiarsi e rialzarsi: non per altro la sua vita è così varia, così curiosa, così drammatica: più volte gettato al fondo, sempre torna a galla, placa o disarma le maggiori accuse e agli stessi avversari si rende grato o necessario.

Doveva possedere molta genialità di modi, e molti spedienti per riparare dentro di sé e fuori gli effetti di rinnovati, quasi incessanti mali e disastri: favorito in molti incontri dalla sorte, diresti per vieppiù umiliarlo e flagellarlo: da così alterna e crudele vicenda non spossato, non scoraggiato, baldanzoso, prestante e fertile di partiti sino all’ ultim’ora. Morì vecchio, e ancora ricercato e in certo qual modo onorato, quantunque notato di eresia, nel bel mezzo del mondo ufficiale così intransigente e severo. Se la mente cascò in molti deliri, e farneticò verso fini fantastici (70), ciò è comune al tempo suo, ma non si può sconoscere che l’aveva pur nutrita di buone letture e che nella medicina ebbe pure alcuna competenza e felicità di partiti. Settario, avventuriero, eretico, visionario, stregone, la ciarlataneria è in certo qual modo corretta in lui da sodezza di studi e da alcuni positivi risultati conseguiti da lui in Amsterdam, a Copenaghen e per ultimo a Roma. Però alle molte denigrazioni e derisioni, specie dopo la sua caduta (71), si associano dei giudizi favorevoli; un contemporaneo ebbe a chiamarlo «ingegno violento sì ma grande» (72); Il Journal des Savans si occupò due volte di lui, riconoscendo che la sua vita «a été mélée de tant de bons et de funestes évenemens» (73), e il biografo dei medici milanesi, Bartolomeo Corte, non disdegnò di ricordarlo nella sua opera, accennando alle sue «cure prodigiose» (74). La sua vita ha pure alcun interessamento, perchè vi si rispecchiano luoghi vicini e lontani e tempi non abbastanza noti.

Giovanni De Castro.

NOTE:

(1) Discorrono di lui l’Argelati, il Tiraboschi, il Mazzucchelli, tutti i Dizionari biografici, le enciclopedie, il Cantù negli Italiani Illustri e più diffusamente il De Magri, Un settario del secolo XVII, nella «Rivista Europea», 1843, primo semestre, pag. 1 e segg. Trascrivo questo parallelo: «Cagliostro ebbe molto rapporto col suo antecessore Borri. Ambidue italiani, ambidue chimici, ambidue entusiasti percorsero l’Europa abbagliando tutti con un fasto poco comune, coll’irresistibile prestigio d’impetuosa eloquenza. È fatto da notarsi che entrambi ebbero nella città di Strasburgo gli onori di una specie di trionfo; finalmente la loro caduta fu la stessa».

(2) Calvi, Storia della Famiglia Borri in «Famiglie notabili milanesi». — Milano, Antonio Vallardi, 1882, tav. VI.

(3) Scrisse e pubblicò per le stampe un trattato De re Medica dedicandolo al cardinale arcivescovo Cesare Monti. Fu anche poeta e diede alle stampe: Carmina latina atque italica in libro pro laurea in utroque jure Ludovici Meltii. In-4. — Morì il 18 agosto 1660.

(4) Che fa risalire a quell’Afranius Burrhus, del quale ragiona a più riprese Tacito, intimo di Nerone e partecipe alla miseranda sorte di Seneca. Gentis Burrorum notizia. Strasburgo, 1660, in-8°. — «Tale è l’antichità dei Borri che dai Burri di Roma si ponno credere originati.» Crescenzi, Anfiteatro Romano, ecc. Milano, fratelli Malatesta, senza data (1648). — In valle di Asso, nella pieve d’Incino, ancora ai tempi di Moriggia, leggevasi, sopra una pietra di marmo antico la seguente iscrizione:

GENIO ASCII

P. PLINIO BURRUS

ET C. PLINIUS BUR . . .

OETERNITATI

Morigi, Dell’antica nobiltà di Milano, lib. III.

(5) Ademollo, Un precursore di Cagliostro in «Fanfulla della Domenica» 13 giugno 1880.

(6) Ademollo, lav. cit.

(7) Ademollo, lav. cit.

(8) Taluno lo fa nascere nel 1616, ma ciò non combina colle precedenti notizie. — Calvi Gottardo, postilla al cit. articolo di De Magri, pag. 20.

(9) Bayle, Dictionaire Historique. — Sul dibassamento del sapere in quel tempo vedi Cantù, La Lombardia nel secolo XVII, Milano, 1854 (pag. 59 e segg.); — De Magri, Letteratura milanese nel Seicento, in «Rivista Europea», 1842, ecc.

(10) Sommario del processo di Giuseppe Francesco Borri, ecc.. Sta in fondo al curioso e raro libro L’Ambasciata di Romolo a’ Romani, nella quale vi sono annessi tutti trattati, negotiati, satire, pasquinate, relationi, apologie, cannoni, sonetti, ritratti et altre scritture sopra gli interessi di ‘Roma, durante la sede vacante, cominciando dalla morte di Clemente IX sino al giorno della creazione di Clemente X, Bruselles, 1671, pag. 689, — Questo libro è erroneamente attribuito al Borri, che, quando venne stampato, si trovava nelle carceri del Santo Ufficio: più ragionevolmente è attribuito a Gregorio Leti.

(11) Cfr. Ademollo, I narratori della vita di Donna Olimpia Panphili, in «Rassegna Settimanale», 11 agosto 1878.

(12) Anche nel Milanese il clero traeva vita scorrettissima: quanto diversa dall’odierna morigeratezza. «Anzi levarsi al sacerdozio i più probi e pazienti, ogni genia vi trovava asilo, ogni ignorante, ogni malvissuto vi si ricoverava per aver agio, sicurezza, ozio. L’ essere il clero immune dal foro secolare, lo rendeva baldanzoso: con vendite simulate agli ecclesiastici, o col legarli a nome di benefìzio, sottraevansi i fondi alle gravezze… I preti andavano attorno carichi d’arme… intendevano a turpi guadagni, tenevano senza pudore in casa le complici e i frutti de’ loro peccati. Era piuttosto unico che raro quel parroco che talvolta spiegasse il vangelo o la dottrina ai suoi e la predicazione era abbandonata ai frati, singolarmente ai mendicanti, non dipendenti dal vescovo, e spesso più desiderosi del plauso che del frutto, o del frutto della borsa non delle anime. Le violenze, comuni fra i secolari, non erano meno fra gli ecclesiastici, e senz’altro basti il dire che correva un proverbio, non esserci strada più dritta a dannarsi che l’andar prete. — Altrocchi, note alla Vita di S. Carlo, e. — Le riforme di San Carlo diedero frutti transitori e parziali. Anche ai tempi di Federico Borromeo la zizzania ingombrava il campo, e l’oblato Francesco Rivola assicura che «radi erano i preti buoni in comparazione dei cattivi». — Cfr. Cantù, op. cit., p. 33.

(13) Sommario processuale cit., pag. 693.

(14) Torino, Zappata, 1680.

(15) Sommario processuale cit., pag. 692.

(16) Id. cit., pag. 715.

(17) Id. cit., pag. 714.

(18) Sommario processuale cit., pag. 694.

(19) Id, cit. pag. 712.

(20) Id. pag. 697.

(21) Sommario processuale cit., pag. 701.

(22) Se ne leggono alquanto nel cit. Sommario processuale, pag. 707 e segg.

(23) Sommario processuale cit., pag. 721.

(24) Id. cit., pag. 717.

(25) Sommario processuale cit., pag. 695.

(26) S’attendeva da lui ogni bene. Cfr. la Lettre d’Agantange à Philarque sur la divine èlection de N.S.P.. le pp. Alexandre VII, avec le prognostique de la paix general entre les princes chrétiens, Grenoble, 1655.

(27) Sommario processuale cit., pag. 695. — «il mare era troppo tranquillo perchè un uomo, avesse anche nervi di acciaio e cieca fede nella propria missione, vi suscitasse la tempesta; sicché l’ardito inconsulto novatore si spezzò come canna in mano a robusto atleta». — Calvi, lav. cit.

(28) Era governatore il conte Fuensaldagna, rigido riprensore dei costumi: proibì di ballare dopo mezzanotte, e che gli uomini si mascherassero da donna e viceversa.

(29) Sommario processuale, cit, pag. 717.

(30) Gli atti del Foro ecclesiastico presso il nostro Archivio Arcivescovile attendono di essere riordinati. Per ora, le ricerche rispetto al Processo Borri riuscirono del tutto infruttuose. È molto probabile che tutte le carte relative sieno state mandate al Santo Uffizio in Roma.

(31) Dopo lunghi esami, i Ragionevoli o Evangelici, com’eran detti i seguaci del Borri, convinti di complicità nelle sue heresie, furono pubblicamente abiurati in Milano, e rimessi a tempi determinati e ad arbitrio nelle carceri dell’Inquisizione, con altre penitenze ancora e con obbligazione di portare per contrassegno dei loro falli una mantelletta gialla sopra le spalle.

Brusoni, Istoria cit.

(32) Il notaro camerale Mercantalo, in conformità del decreto magistrale, 27 gennaio 1661 «ha fatto con ogni destrezza la descrittione ed apprentione della Casa di Milano che era posseduta dal q. fisico Branda Borro et ciò stante la condanna seguita contro Francesco Borro suo figlio per delitto d’heresia; qual casa sia consegnata al dottor Collegiato Cesare Borro suo fratello», ecc. Archivio di Stato.

In altro documento con data 8 maggio 1660, che si conserva nello stesso Archivio di Stato, relativo pure alla confisca fattagli de’ beni, è detto Franciscus Burrus di porta Vercellina, parrocchia di Santa Maria Pedone.

(33) Codice della Trivulziana, pubblicato dal conte Porro Lambertenghi in Arch. St. Lomb., 1880, pag. 263.

(34) Il cortesissimo E. Motta ci comunica questo Sonetto che è pure alla Trivulziana, Aresino Pieb Francesco, Literarium Viridarium, Codice n. 619′ fol. 63.

Contro di Giuseppe Borri Heretico abiurato nel Duomo di Milano da alcuni suoi seguaci l’anno 1661.

Da Palude infernal mostro risorse,

Che seminar osando aspri veleni,

Procurava cangiar gli eterni Beni

In creder folle: onde a’ Milan ei scorse.

Fu questo il Borri, a cui più volte occorse

Colle varie menzogne imporre i freni

A’ suoi seguaci, che di zelo pieni

Non eran mai, per dar la vita, in forse

Furon varij gl’ errori, e l’ heresie

Di tale horror, che qui narrar non lice ;

Ma si scoprirò alfìn per molte vie.

Se simil mostro nel terren radice

riavesse preso con le sue follie,

L’ Orbe sacro sarebbe il più infelice.

Adì 12 febbraio 1666.

(36) Archivio di Firenze. Ademollo, lav. cit.